「三輪山本」という超高級そうめんブランドがあります。その「三輪山本」について考察し、PRします。

揖保乃糸

「三輪山本」について語る前に、まずはそうめんの代表的なブランドからお話を始めます。

そうめんのブランド(銘柄)で圧倒的な巨人は、何と言っても「揖保乃糸」です。揖保乃糸にはそれほどの圧倒的な知名度があります。

揖保乃糸の「揖保」は、兵庫県の西側の瀬戸内海に面したあたりにかつて存在した、揖保郡という行政区画の名前で、だいたい現在のたつの市あたりのことを指します。

この一帯には江戸時代の後期ぐらいにはそうめん作りを生業とするご家庭が犇めいていたんですが、明治期にこれらの家々が集まって組合制による「問屋制家内工業」のようなシステムを導入しました。どういう仕組か簡単に言いますと、そうめん作りには、捏ねて延ばすだけではなくて、それに付随するややこしい仕事、例えば原材料の仕入れ交渉とか、その資材とか出来上がったそうめんを保管するだとか、売り先を探したりバイヤーと交渉したりだとか、色々あるわけなんですが、これらの雑用をぜーんぶ専門の問屋に任せることにしました。で、この問屋を仲間内で出資して自前で作っちゃったわけです。作り上げるまでにはきっと大変な苦労があったんだと思うんですが、これで播磨のそうめん職人達はそうめんづくりに専念できるようになりました。

さらに出来上がったそうめんは完成すると組合に集められて、品質ごとにそれぞれ別々の色の「揖保乃糸」と書かれた紙帯に巻かれまして、等級分けがされました。それを組合の巨大な倉庫で寝かせまして、ここから卸や小売店に出荷する仕組みを作りました。この、ちょっと聞いただけではたしかに合理的ではあるけれども何か突飛なギミックがあるわけでもないシステムが、実は播州そうめんを大成功に導くことになりました。

龍野市街地の北東、林田地区にある組合の巨大な専用倉庫。そうめんは組合員からここに納品され、保管熟成される。

理由は簡単で、「揖保乃糸」がこの組合を通さないと手に入らないシステムにしたからでした。

古今東西、世間の常識と言ってもいいほど、ブランド品には偽物がつき物です。そうめんも例外ではなく、当時のそうめんもニセモノが横行していました。当時のそうめんの産地で圧倒的に有名なのは三輪(現在の奈良県桜井市)でしたが、他にも小豆島や淡路島などが、播磨と同格か、それ以上に有名でした。ニセモノが多すぎて、消費者どころか卸や小売のバイヤーまでもがよく「つかまされて」しまっていたほどでした。そうめんは贈答品の定番でしたからこれは大問題で、小売店や卸業者は頭を悩ませていました。そこに贋作フリーの揖保乃糸が登場したわけですから、買い手がみんな飛びついたわけです。

また、ニセモノを作る側にも揖保乃糸は魅力がありませんでした。もともと播磨のそうめんは、ブランドとしての価値がそこまで高くありませんでした。つまり利ザヤが少なかった。それに上記の組合のシステムのお陰で、仮にニセ揖保乃糸を作ってもバイヤー達は組合からしか買いませんから売り先に困りました。結局、ニセモノ業者は粗悪品に他の銘柄の名前を付けて販売し、揖保乃糸の名前を騙ることは敬遠してやりませんでした。

で、ここから今回のお話が始まります。

三輪山本

皆さんは「三輪山本」という超高級そうめんブランドをご存知でしょうか?

「三輪山本」は一つの製麺会社の名前です。400軒以上の製麺業者(組合員)が参加する「揖保乃糸」と比較するとブランド名としてあまりに脆弱に感じますが、地域ブランドがほとんどのそうめん業界において、単体の企業が独立したブランドを成り立たせている数少ない事例でして、そういう意味では実は強力なブランドです。まあ、知名度という点では、実際のところ、決して強いブランドではありませんが、由緒の正しさは折り紙付きです。

そうめんの会社あるあるなんですが三輪山本の歴史は長いです。会社のHPには創業は享保二年(1717年)と書かれています。これは第八代将軍の徳川吉宗が就任直後に実施した財政再建の中で、三輪にそうめんの増産を命じたからです。この吉宗の政策は、有名な「享保の改革」とは別で、飢饉対策というより紀州藩主時代にやった財政再建プランの延長みたいな感じです。後の享保十七年には大飢饉が起きまして、今度は食料の備蓄的な意味合いで三輪に改めてそうめんの増産が命じられるのですが、それはまた後でお話します。だいたい徳川吉宗という人は大の倹約家で、食事は朝夕の二食、一汁一菜をモットーとするような人だったらしいんですが、その彼が高級食品であるそうめんの産地にそのままそうめんの増産を命じたということで、彼の経済的なセンスがただの「贅沢は敵だ!」的の通り一遍な吝嗇好きではなかったということです。何にせよ、享保の初期に三輪地方の一部の庄屋はそうめんを幕府に上納し始めました。その一つが三輪山本の山本家だったわけです。

三輪という土地については、後で書きますが、はるかな昔からここら一帯の人々は、稲作の農閑期にそうめんを作っていました。山本家が庄屋としてそうめん作りの世話役をしていた歴史もさらに古いはずなんですが、それがわかる文献が見つかっていないのでしょう。

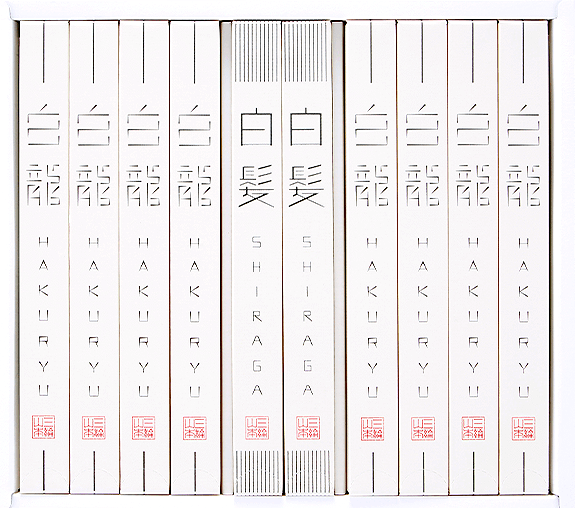

で、三輪山本は、一応創業とされる年から300年後にあたる2017年に、主力商品の「白龍(はくりゅう)」と「白髪(しらが)」をはじめ、社名ロゴ、包装紙、ショッピングバックなどの数多くのパッケージデザインを刷新しました。担当したデザイナーは、ユニクロや楽天、国立新美術館などのロゴデザインを手掛けた日本デザイン界のスーパースター、佐藤可士和氏です。いくら掛かったのかは知りませんが、デザインのクオリティのためにこんな思い切った投資ができる製麺会社はおそらくココだけでしょう。

スーパースターによって一新された三輪山本のデザインコンセプトは、そうめんの白さを強調した白地と、長い社史を誇張するような古代の楔形文字にオマージュされたような細身のフォント。そこに落款を押した風の社名を足して、品質に対する自信、製品の完成度に対する自負を強調しているように見えます。

一つのパッケージを見るだけでおわかりのように、三輪山本のブランディング戦略は、数ある贈答用の高級そうめんメーカーの中で突出しています。凄くないですか?これ、中に入ってんのそうめんの束ですよ?

しかも三輪山本のデザインに対する執着は、これだけじゃありません。

三輪山本は工場などの建築物のデザインにも、凝りに凝っています。正確には様々な建屋を改修したのは先代で、パッケージデザインが当代の仕事です。建築デザインからまずブランディングが始まって、それがパッケージにつながったわけです。

南島原市有家にある三輪山本の九州事業所(有家工場)。「古壷新酒(古い壷に新しい酒を盛る)」という高浜虚子の言葉を理念に、ここから「デザインの三輪山本」が始まった。

建物のデザインの中でも、特に本社の社屋が有名です。関西を代表する建築家、故狩野忠正氏の設計による作品で、なんと彼の代表作です。それどころか日本の近代建築を代表する作品の一つに数えられています。この本社社屋は数々の著名な建築賞を受賞していますが、伝統的な数寄屋造りの精神を現代的な手法で実現した名建築に贈られる、権威ある「吉田五十八賞」を受賞したと言えば、その雰囲気が伝わるでしょうか。

また、この本社社屋、立地の良さも半端ないんです。なんと纏向遺跡の南側、箸墓古墳の隣という日本屈指の歴史スポットに隣接して建っています。この二つの史跡は現在、日本の古代史研究の中で最もホットなスポットで、纏向遺跡は邪馬台国の宮殿跡、箸墓古墳は卑弥呼の墳墓候補の最有力だと見なされています。歴史のメッカ奈良にあってこれほどの血統の良い場所はそうはありません。当然、奈良観光するならここは不可避で、お誂え向きなことに巨大な本社社屋の内部には直売所、さらには直営のレストランも設けられていて、三輪山本のまさに「蔵出し」のそうめんを味わうことができます。

#2に続きます。

参考文献

石毛 直道 「麺の文化史」

奥村 彪生 「増補版 日本めん食文化の一三〇〇年」

松本 忠久 「めんと和菓子の夜明け: 索餅の謎を解く」

木村 茂光 「雑穀: 畑作農耕論の地平 (ものから見る日本史)」

参考サイト

Wikipedia、三輪山本、揖保乃糸、国立公文書館、兵庫の山々 山頂の岩石、Medium.com 建築と戦後、太田胃散、など。

画像元サイト

Wikimedia Commons、三輪山本、など。

コメント