前回からの続きです。

日本初の国産煎茶を開発した永谷宗円の飛び込み営業により、そのセールスパートナーとなった山本嘉兵衛。この運命的な出会いから鍵屋(茶問屋山本)の飛躍がはじまります。

初代の足跡

後に現代「日本茶」の元祖となった伝説的な銘茶「天下一」。

敏腕ビジネスパイロット、嘉兵衛。

永谷宗円の国産煎茶を「天下一」と命銘して、大々的に販売をはじめてから数年の後に、鍵屋の創業者、初代「嘉兵衛」は他界します。後から眺めるとこの人物は、ちょっと信じられないほどビジネスチャンスを掴むことに長けていました。機会を逸しないことは商人の核心的な資質ですから、彼は天才でした。

この初代の功績があまりにも巨大だったためか、後の子孫たちは、山本姓を名乗った(おそらく三代目)以降も当主になる際に「嘉兵衛」を襲名しました。襲名という習慣自体は、明治三(1870)年の「平民苗字許可令」によって社会的な有用性を失うまで、庶民の間では必要な習慣だったのですが、平成まで続いていた事例はさすがに珍しいと言えます。

煎茶開発競争時代

初代の遺した凄まじい業績の結果、鍵屋は「煎茶」という一大ムーブメントの発信源として、時代の寵児となり大躍進を遂げます。実はこの江戸初期にはお隣の明王朝から煎茶文化が輸入され始めていて、京や大阪のリッチな商人の間で密かなブームとなっていました。それまでのお茶は実質的に武士以上の特権階級にしか消費が許されていませんでしたが、この煎茶なら庶民が消費できます。もちろん売価も商人が決めれます。ですからもしこの煎茶用の茶葉を国産化して市場に安価に供給できるようになれば一攫千金も夢ではないのです。つまり各地の茶商や茶園は煎茶の国産化に向けて熾烈な開発競争を繰り広げていました。そして永谷宗円が15年の年月を費やしてこの激戦を制したわけで、その上市をプロモートする権利を得たのが鍵屋でした。

洪水と「山本山」。

江戸に進出した当初の鍵屋は山本村の茶を売る直売所的な店舗だったはずですが、この頃には看板商品である「山本山」の中身はそのオリジナルからかなり変容していて、すでに山本村との商売上の接点はかなり希薄になっていたと思われます。その最大の理由は、鍵屋が開店した17世紀の終わり頃から18世紀の前半にかけて、木津川で大規模な氾濫が頻発していたからです。

建設ラッシュによる環境破壊。

木津川はその名の通り京や大阪に木材を供給するメインルートでした。それが戦乱の世が終焉して各地で建設ラッシュが起こり伐採が過度に進んだ結果、雨裂侵食によって山の土砂が流域に堆積したために氾濫が頻発したのです。山本村もこの間幾度となく流されては再建を繰り返していましたが、茶葉の供給どころではありませんでした。

仕入先を変えても品質を変えない困難。

被災している間、鍵屋がどのようにして看板商品「山本山」の味に一貫性を持たせ続けられたのかわかりませんが、大変な苦労があったことでしょう。茶の仕上げ作業は茶商の仕事だとは言え、仮に山本村から製茶職人の一部を呼び寄せていたとしても、品質が不安定な原料から安定した製品を生み出すのは至難の業だったはずです。

日本橋に出店した当初の「山本山」は碾茶であり、顧客は購入後に自身で挽いて茶を点てた。つまりは抹茶であり、武士の重要な接客アイテムだった。抹茶「山本山」は現在も販売中。

湯屋谷村の「青製」を持ち込んだ宗円に初代嘉兵衛が飛びついて独占契約を即断したのも、国産煎茶というブルーオーシャンにフルベットせざるを得ない苦境に鍵屋があったとも言えるでしょう。

現在も当時と同じ銘を冠する山本山の「天下一」。煎茶は碾茶とは見た目以上に別物で、殺青後に徹底的に揉み込みながら乾燥させることで茶葉の表面をボロボロにしている。これこそ永谷宗円が開発した青製煎茶製法で、茶葉が湯に触れた途端に茶葉の成分が溶け出る。これにより湯の温度や抽出時間をコントロールして茶の風味(抽出具合)に変化をもたせる煎茶独特の技法(煎茶道)が産まれた。

壊滅に追いやられた宇治郷の茶生産。

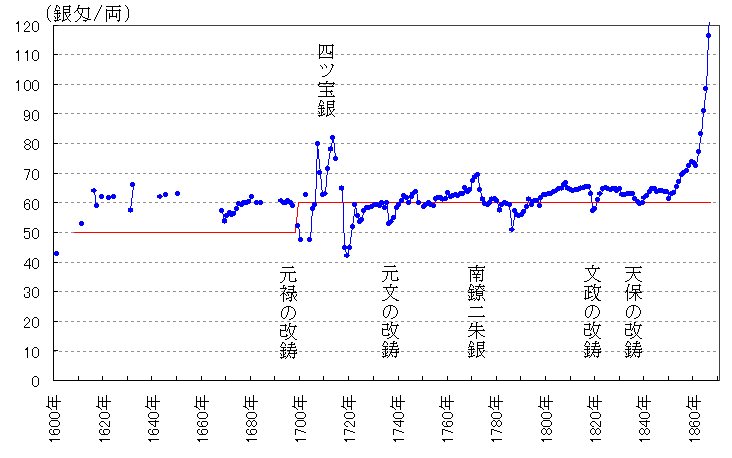

実はこの木津川の氾濫以外にも宇治茶を巡る環境は厳しいものがありまして、幕府から宇治郷には総石高の9割という高い年貢が課せられていて、実質的には茶園が銀納しなければならず、物価の上昇と相まって次々と茶園が縮小していました。一方で茶の値段は幕府によって固定されていたので、宇治郷では茶師が幕府や大名から借金するという信じられないような事態が起きていました。やがて茶師の努力によって税率は段階的に引き下げられはしたのですが、その頃には宇治郷の茶園はすっかり没落してしまい、ほとんどの茶園が栽培と製造から手を引いて、販売のみに関与する業態に生業を変化させていました。鍵屋もこの流れで誕生したと言えますし、かつての宇治郷に現在でも茶畑が少ないのはこのためです。

宇治の茶園は山の斜面に。

宗円の青茶にベットした嘉兵衛の賭けは当たり、茶問屋山本は江戸の茶問屋筆頭、つまり日本一の茶商へと一気にスターダムを駆け上がりました。そして、急増する青製の需要は湯屋谷村だけとても捌けるものではなく、周辺の村々へ次々と茶園が広がりました。木津川に度重なる氾濫を起こした森林の伐採跡はいくらでもありましたし、このハゲ地と茶の木の相性が非常に良かったので住民たちはこぞって茶園を始めました。茶の木は水はけの良い土壌が好きで、根がゴボウのようにまっすぐ深く伸びるので土留にも有効で、しかもその新芽が高値で売れるのです。結果、空洞化した宇治郷に替わって宇治茶の栽培と製造の中心地はこれら山間の斜面に移動し、青製の産地として江戸時代を通して比類ない名声を得るに至ります。現在も見られる宇治の山茶園の風景はこのようにして生まれたわけです。

現在の茶の木は実から植えない。

ちなみに現在の茶園の茶の木は、宇治茶に限らず全てが挿し木苗から育った品種管理された木で、茶の実から生育した木のように深く根を張ることができません。つまり挿し木により「やぶきた種」など品種のコントロールが可能になった反面、地盤の改良には寄与できなくなりました。また、土中の養分を吸い上げる力が弱いために健全な生育には大量の肥料が必要になりました。

武家の下女の年収がだいたい2~3両(幕末)。

一方の宗円。永谷家には契約金として毎年小判25両が明治元年まで約130年間支払われました。その対価が十分だったのかどうかはわかりませんが、宗円から数えて十代目にあたる永谷嘉男によって戦後に創業された企業が「永谷園」です。

青製が切り拓いた近代日本。

さらにはこの青製が後に「日本茶」として明治の開国から対米輸出産品の一つとして大いに隆盛し、維新の敗者達が静岡で発狂するように原生林の台地を拓いて巨大な茶畑に変えたことで爆発的に量産され、生糸とともに近代日本を形作った貴重な原資となりました。やがて青製は国内に還流し日本人のソウルドリンク「緑茶」となり、今や「日本茶」として世界的な知名度を誇るまで成長しました。

現代「日本茶」の元祖、The Origin、「天下一」。

参考文献

橋本素子「日本茶の歴史」

桑原秀樹「お抹茶のすべて」

参考サイト

山本山、Wikipedia、コトバンク、宇治田原町HP、地質情報ポータルサイト 地質の解説:土壌侵食(水食)について、京都府 各年度の水質測定計画並びにその結果 宇治川、安曇川流域、穴田小夜子 江戸時代の宇治茶師、京都府 京都府の農政について 「歴史・文化的景観」分野 資料2-1 歴史・文化的景観チーム、 石川 怜志、 須貝 俊彦木津川下流域における天井川の発達過程、植村善博 京都盆地南部、木津川・宇治川の水害地形、髙橋秀悦 幕末・横浜洋銀相場の経済学 ~「海舟日記」に見る「忘れられた元日銀總裁」富田鐵之助⑶~、など。

画像、動画元サイト

山本山、永谷園 永谷園の舞台裏、Wikimedia Commons、、YouTube京都府綴喜郡宇治田原町 公式アカウント、など。

コメント