ネット上でたびたび話題になる、という前フリで、「人の握ったおにぎり食べられる?問題」という見出しの記事を見つけました。

その記事へのリプライには「美人の握ったものなら喜んでいただく」とか、「美人なら脇おにぎりでもOK」などの軽口が、当然のようにワラワラと踊っていたのですが、コレが単なる下品なジョークではなくて、実は古来から日本人に根付いている価値観なんじゃない?というのが今回のお話です(お話自体はジョーク有りのファンタジー有りですので、四角ばらずにどうぞ)。このファンタジーの論拠に使うお話は「お酒」です。いわゆる日本酒です。

発酵

少しお酒についての予備知識的な話から始めますと、アルコールを発生させる発酵には、単発酵と複発酵があります。

単発酵

ワインとかの果実酒は単発酵のお酒です。果糖や砂糖といった単糖類は酵母がそのままアルコールに変えれるので、ワインなんかはブドウを潰すだけで、原理的には作れます。樹の洞などで枝から落ちたり動物が集めた果実が雨水と一緒に溜まって自然発酵してできた酒を「猿酒」といいます。実際に猿がこの猿酒で仲間内の「飲み会」を開いているという研究報告もあって、この猿酒が世界の酒の原点だとも言われています。

複発酵

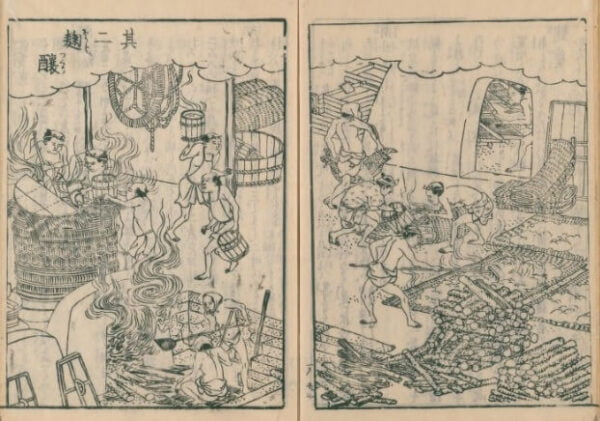

この単発酵の果実酒に対して、麦や米などの穀物、芋から作るデンプン(≒多糖類)が材料の酒では、そのままではアルコールにならないので、多糖類の鎖をまずチョキチョキ切って単糖類に変えてやる必要があります。日本酒の場合、その作業をしてくれるのが麹カビです。麹カビに米のデンプンを糖に分解させて、その糖化したモノを水と混ぜて撹拌することによって酵母による自然発酵をおこして酒にするのです。こういった工程で作られる酒を複発酵酒といいます。

倭国(日本)でも粟や黍などの農作、そして稲作が伝来すると、穀物を原料とした複発酵の酒造りが始まります。

ただ日本酒に欠かせない麹カビを利用する醸造法は、古事記によれば応神大王の時代、だいたい4世紀と5世紀の境目ころに、百済からの渡来人によって伝わったとされていて、じゃあ農作が始まってからそれまでの間、倭人(日本人)は酒をどうやって作ってたかというと、お米ってよく噛むと甘くなるって言うじゃないですか?アレをしてたんです。

噛み酒

穀物を口で甘くなるまで噛んで、唾液の酵素(アミラーゼ)によってデンプンを単糖に変え(糖化し)て、これを吐き出すことを繰り返して溜まった液体を一定期間(だいたい1週間程度)放置して自然発酵するのを待ってからそれを飲む、「噛み酒」を作っていました。

アミラーゼ

この唾液に含まれるアミラーゼという酵素はジアスターゼとも言いますが、多糖類に作用して単糖類を生成する、いわば生体触媒で、動物も植物も利用している、多くの生き物にとって不可欠な酵素です。人間を含め動物がデンプンをエネルギーとして利用できるのはアミラーゼのおかげですし、麦や米やトウモロコシなどが発芽して自分自身の栄養を使って成長する際にもアミラーゼで分解しながらエネルギーに変えています。中でも大麦の芽にはたくさんのアミラーゼが含まれているので、麦芽とかモルトとかの名前で食品を糖化させる添加物としてビールやパンに使われています。

口内で唾液とミキシングして糖化する、この噛み酒の技術はアジア、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパ、世界中でその存在の跡が見つかっていますし、近年になるまで伝承されていた例もあります。穀物が成長時に自前で用意したり、カビが消化プロセスで製造するアミラーゼを利用する技術が発見されるまでは、穀物酒といえば「噛み戻して放置」スタイルが基本でした。

しかし、口でドロドロに噛んだお米が原料のお酒ってのは、かなり抵抗があります。正直なところ私は絶対に飲みたくない。しかし魏志倭人伝には「倭人は酒好きだ」と書かれていたそうで、当時の人々は喜んでこれを飲んでいたようです。先入観を完全に消却すれば、意外と美味しいんでしょう。

とは言え、倭国に麹カビを使った醸造技術が伝わると、噛み戻しによる醸造法はほぼ絶滅してしまい、「噛み酒」は「カビ酒」になってしまいました。そりゃ、そうでしょう。

ちなみに現存する日本最古の酒蔵は茨城県笠間市にある「須藤本家」で、麹による醸造法が伝播して600年くらい後の平安中期の永治元年(1141年)には醸造されていたそうです。この時代は各地から次々と荘園が寄進されていて、その管理人と警備員を兼ねるような役職をする武士が増殖し始めた時期です。須藤家も常陸の武家がスタートで、おそらくその年貢の一部を公事に回して酒造りを始めたのでしょう。

倭人の衛生観

日本神話「古事記」の中には、天国(高天原)を追い出された須佐之男命が今の徳島県あたりで飢えていたところを、大宜都比売命という豪族がラッキーにも気前よく食い物を恵んでくれたので、一心不乱にがっついていたところ、その料理が実は、ヒメの鼻や口、尻から出したものが材料だった(嫌がらせ?発酵食品のこと?)と知ったスサノオは、秒でヒメをぶった斬った。というクズエピソードがあります。いや、スサノオ食べてて気づかんかな~?

さて、ここから分かることは、かつての徳島にもホンタクとかトンスル的な料理があった!ということではありません。そうではなく、このお話の中でウ○コやハナクソと同列に、口から出されたものが並んでいます。つまり、当時の人も現代人と同様に、他人の口に一度入ったものを嫌っていたことがわかるということです(あ、ゲロとか糞尿を使った嫌悪食だった可能性もあるので、もしそうだった場合は私の完全な誤読です)。

廃れたあとの噛み酒

とはいえ、噛み酒は完全には絶滅しませんでした。天皇が即位する際の大嘗祭とか、日本最古の神社である大神神社での大祭、つまり朝廷の伝統儀式の中で、長らくこの伝統は受け継がれていたそうです。平安期の公務員の作業マニュアル「延喜式」には、佐可都古(さかつこ、造酒児)という酒造部門の噛み酒の作法が書かれていて、これによると、この酒造部門に任命される役人は、律令制の郡の長官と次官の未婚の乙女の中から卜定(ぼくじょう)によって清浄無垢な乙女が選ばれ任命されていたということです。

これは大変に興味深い記述です。これをわかりやすいように、現代の話に置き換えて、極めて不謹慎ながら言葉を選ばず例えてみます。

「律令制の郡の長官と次官の未婚の乙女」というのは、「ド田舎とはいかないけれども都会でもない規模の地方の市や町の中で、1番目と2番目の有力名家の娘」のことで、つまり「都会の光GENJI的な狼どもの牙が届いていない、かといって田舎の百姓どもの乱交風俗にも馴染んでいない、箱入り中の箱入りのお嬢様達」ということです。

その少女達を上京させて、「卜定によって清浄無垢な乙女を選任」しました。これはつまり、神格化されるほどのメッチャ身分の高いおっさん達が「この娘の飲みたいオーディション」に少女達をかけて、ワイガヤしながらピュアなイメージの娘を選びに選び、その後に、その娘達の吐き出す噛み酒をみんなで飲んだ。ということになります。

誤謬満載で現代風に書き変えてみると、何ともディープでマディーな光景です。まあ、こんなサービスをやっているお店とか、今も何処かにありそうな気もしますが。

酒娘(さかっこ)

歓楽的なサービスとこの儀式との決定的な違いは、彼らが(噛む方も飲む方も)、真っ当な仕事としてこれをクソ真面目に行っていたということです。

佐可都古の少女たちは仕込みの業務の前に、まず肉、それからニンニク、ニラ、ネギなんかの匂いの強い食べ物(五辛)を食べないようにしておいて、それから実際にカミカミベーッとする前には、まず塩と生米で歯磨きをして、それから手洗いをして口をすすいで(潔斎して)から、酒米を噛んで酒桶に溜めていたようです。これすることで、噛み酒の雑菌による異常発酵の確率を下げ、さらに雑味や余計な風味を排除して、フレーバーの向上も期待できました。

まあ、何より、複雑な手順を踏むと「真っ当な仕事をしている感」が醸せますから、「嫌だな~」って思ってても、噛めるし飲めるわけです。こういう決まりなんだから粛々と…と、なるわけです。この「真面目にやってる感」こそが伝統文化の背骨なんでしょうね。

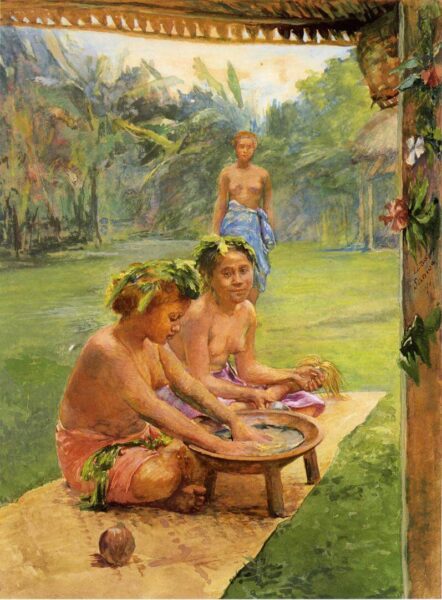

蛇足ですが、オセアニアの謎の飲み物、カヴァを噛んでいたのも女性でした。

カヴァ

カヴァという飲み物は不思議な飲み物で、そもそもカヴァ(kava)という言葉(トンガ語)自体が「苦しい」という意味で、胡椒の仲間の背の低い木の根を砕いて作られる、成分的に日本では販売できない飲み物です。アルコール飲料ではないのですが、文化的な立ち位置は似たようなもので、酩酊をもたらす飲み物として、または百薬の長として、さらには儀式に欠かせないツールとして、生活の様々な場面で愛飲されて続けています。

「噛み」は「神」?

さて、ここまで話を進めてくると、当然、噛み酒の「噛み」と「神」に何かしら相関関係がありそうじゃないですか?朝廷の儀式とかめっちゃ絡んでるし、そもそも醸造の「かもす」って「噛む」っぽいし。実際、長いこと噛み酒から御神酒になったって説が通説だったらいいんですが、現在は無関係だとする見方が一般的なんだそうです。私はなんか関係ありそうな気もするなーって思っちゃいますけど。

さて、これまでの話をまとめると、噛み酒が古代では立派な醸造技術だったこと、そして、より衛生的な革新的技術が導入されたことによって、一部の特殊な需要を除いて、完全に消滅してしまったということです。

おにぎり考

この変化を冒頭の、「人の握ったおにぎり食べられる?問題」に当てはめてみますと、人々のマインドはより衛生的だと思う方に流れていくので、手で直接握って作るという工程を不快(不要)と感じる声がいずれ主流となり、クローズドされた天上世界の選民たちの需要を残して、素手のおにぎりはいずれ絶滅するはずだ、ということになります。

つまり、今回のお話の結論は、「人の握ったおにぎりは食べれない。必ず絶滅する運命にある。しかし、マジもんの穢れなき美少女(「桃娘」的な架空の存在)が、畏まって握るおにぎりに限っては食べることができる。しかもそれは、非常に裕福であったり特別な権力を持つ極々一部の人々のみが口にすることができる、クソ真面目で神聖な(体をした)非常に歓楽的でありがたい料理となる。」です。

美少女の下りは無いでしょうが、その部分を「特別に権威と格式がある(とされる架空の)料理人」に書き換えれば、案外と現実味の高い結論に至った気もします。日常では機械が握る安価品をかじり、手が握るおにぎりは一流料理人(料亭)のブランド名とともに座敷で頂く一品となるんでしょう。考えてみれば、お寿司の「にぎり」が完全にそうなってましたね。あらゆる工程にオートメーション化を導入し続ける回転寿司と、ブランド化が止まらない旧来型の握り寿司。同じ流れですね。

そして、この「人の握ったおにぎり食べられる?問題」をめぐる現代人の挙動から、当時の噛み酒から麹カビ酒への移行期にもこのような擦った揉んだが同じようにあって、その結果、美少女のならオッケー!みたいな流れになったんだろーなー。というユルい歴史的考察を、逆にすることもできました。

今さらですが、ここで衛生学的な知見からはどーだとか、病理学的な見解としてはこーだとか、そういった学術的なものの意見は不要です。半分が悪ノリで書いたような話に対しては、ただの野暮なのでご無用に願います。

皆さん歯科には定期的に通いましょう。

参考文献

廣野卓 「卑弥呼は何を食べていたか」

三舟 隆之 (編集), 馬場 基 (編集) 「古代の食を再現する―みえてきた食事と生活習慣病」

参考ウェブサイト

Wikipedia、You Tube、コトバンク、AFPBBNews、大東文化大学、など。

画像元サイト:

Wikipedia、Wikimedia Commons、写真AC、など。

コメント