緑藻が続きます。前回は、最もポピュラーなアオサ類であるヒトエグサについて書きましたが、今回は、最もクラッシーなアオサ類、スジアオノリについてです。

スジアオノリ

河口の緑藻

まず前提として、アオサ類は太陽光のシッカリ届く程度の浅瀬と、河川の流れ込む塩分が少し薄まった多塩性域(汽水域)を好みます。

このスジアオノリは特にその傾向が強い海藻で、潮の干満の影響を受ける区間(感潮域)である限り、河口から数km先までも川を遡上して生育しています。むしろ、ある程度上流に逆登った方が食材としての品質が高かったりもします。有名なのは高知の四万十川で、東京水産大学の能登谷教授の研究によると、シーズンになると、河口から8km程度先まで両岸にびっしりとスジアオノリが繁茂しているそうです。

四万十川河口から8km地点の塩分濃度は4.7psu(≒0.47%)で、ほとんど淡水と言っていい塩分濃度です。低塩分で育ったスジアオノリは枝が細く、二度三度と枝分かれしている理想的なスジアオノリの形態をしています。これが河口に近づくにつれて枝が太くなり(河口から6km地点、6.3psu)、さらにリボン状(河口から1km地点、21.9psu)になり、河口地点(34.4psu)ではウスバアオノリのようにシート状になります。つまり、塩分がスジアオノリの形態を制御しているわけです。

ただ、スジアオノリの生育が良好な適塩分濃度は15〜25psuとされていますから、枝がある程度太いのが本来のスジアオノリで、そこからさらに淡水寄りで育ったより細いタイプのものを人間が好むいうことです。

このような特性のあるスジアオノリは、アオサ類の中でも最も高値で取引されている食材です。ヒトエグサの数倍のグラム単価で取引されています。仮にアオサの卸売価格を¥2,000/kgだとすると、ヒトエグサは倍の¥4,000、スジアオノリは5倍の¥10,000くらいでしょうか。正確ではありませんが、感覚的にはこんな感じです。四万十産の特に上質な天然物なら10倍の¥20,000/kg程度の値は付くはずです。スーパーハイソなお店ならお目にかかれるかもしれません。

さて、このスジアオノリですが、近年は四万十川では不漁が続いていて、今では流通しているスジアオノリの大部分は、お隣の徳島県の吉野川河口から数キロ逆上った辺りで養殖されたものです。高徳線の通る吉野川橋梁は、JR四国管内で一番長いトラス橋なのですが、そこがちょうど河口から8km地点で、吉野川の養殖場はそれより下流にあります。

四万十川と吉野川

四万十川と吉野川は同じ四国の大型河川で、水温の変化や降水量は非常に似通っているのですが、性格が全く違っています。

四万十川は、主に砂岩と泥岩の互層からなる「四万十帯」という褶曲や断層が発達した地層地帯を、大きな蛇行を繰り返してながら、全体として非常にゆっくり流れている川です。流量の調整を必要とする箇所がないので、支流を除けば本流には佐賀取水堰という発電用の小型ダムが1基あるだけであり、そのため四万十川は「清流」として全国的な知名度を持っています。「四万十川にはダムがない」というのは、高さが15m以上の堰堤を「ダム」と呼び、それ以下を「堰」と呼ぶように定義されているためです。

これに対して吉野川は、四国山地と讃岐山脈の雨水を集めながら、中央構造線の大断層に堆積した和泉層群の上を、紀伊水道まで直線的に流れています。

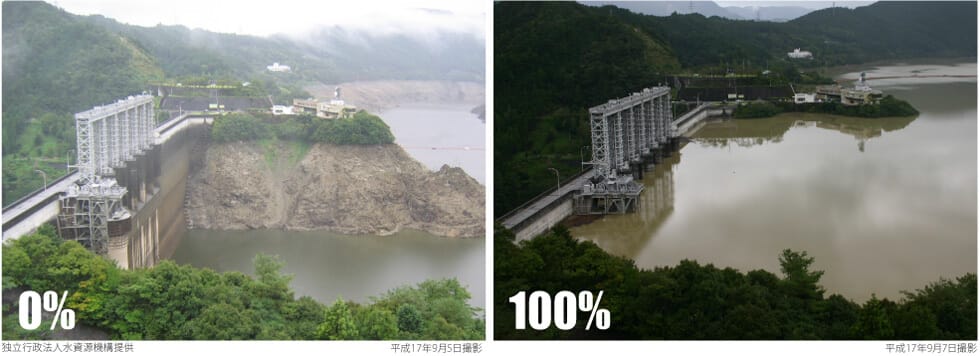

吉野川は、「坂東太郎(利根川)」、「筑紫二郎(筑後川)」とともに「四国三郎」の異名で「日本三大暴れ川」に数えられている川です。洪水時の流量を示す基本高水ピーク流量は日本一で、慶應二(1866)年の「寅の水」では被災による死者数が二千人とも三万人とも伝えられています。そのために現在では、吉野川には本流だけで8基、支流を含めると26基の大小のダムがが並んでいます。

四万十川と吉野川の性格は全く違うわけですが、穏やかな川と暴れ川とでは土砂の運搬量も違います。ですからその沖積平野の面積は天と地ほどの差があります。そうなると流域の人口にも同様の差が生まれます。流域内人口は四万十川が約9万人(2005年)、吉野川が約61万人(2010年)です。耕作面積も同様です。

つまり、両河川では無機質、有機質を問わず、栄養塩の濃度にかなりの差があり、こういった要因が合わさってスジアオノリの生育環境としての明暗を分けています。

これからは陸上養殖

このように繁殖条件にうるさいスジアオノリですが、生育条件さえ整えば、そこはアオサ類、結構なスピードで繁茂します。また、スジアオノリのライフサイクルは二週間周期で訪れる大潮(地球に対して月と太陽が直線上に重なるタイミング)とリンクしていて、スジアオノリの収穫のタイミングは実は非常にシビアです。シーズンに入ると、漁師は日々、天候や川、そして海の状態を見ながら漁場の隅々まで目を光らせ、時には寒さに震えながら休む間を惜しんで川面に向かい続けます。天然のスジアオノリ漁はカンと経験がモノを言う難解な漁で、養殖の漁は気の長い下準備と、ごく短いタイミングにギュッと作業が詰まる大変な重労働です。そしてどちらも高齢化と働き手の不足が顕著です。

そのため、現在、スジアオノリの生産は陸上養殖が主流となりつつあります。流通単価が高い商品だからこそできる話なのですが、スジアオノリは陸上養殖と相性が抜群です。まず、海辺に養殖場を設けるとそこに湧く地下水は必ずと言っていいほど塩分を含んでいます。農業に適さずスジアオノリに適している水が使い放題なのです。地下水ですから水温も年中安定していて水温管理もできます。また、タンク内での養殖ですから有機塩や水流などの管理も簡単です。大潮や気象など影響は当然残りますが、他に比べれば生産効率は抜群に良く、その上に収穫作業も収穫後の作業も超ラクです。つまり水質汚染のリスクがほぼ無い安全性の高いスジアオノリを、収量と収穫時期をコントロールしながら少ない手間で安定して生産できるのです。そうなると当然ながら流通にも乗せやすく、将来的には仲卸を通さず大口顧客と直接取引できる可能性すらあります。

スジアオノリの陸上養殖のトップランナーは高知大学です。ヒトエグサのメッカが三重大学なのと同じです。高知大学のスジアオノリの種苗生産に関する基礎技術体系は「高知式」と呼ばれ、スジアオノリの陸上養殖の根幹となっています。現在、商業ベースでの最大手はシーベジタブルです。シーベジタブルは圧倒的なブランド力と情報発信力、そして販路を誇りますが、創業者の蜂谷氏(岡山出身)は高知大学で海洋深層水を使った陸上養殖の研究をしていた方です。

他にも多くの企業が陸上養殖に次々と参入しています。ふりかけで有名な三島食品もスジアオノリの陸上養殖に本格参入していて、技術的にも高度な取り組みを行っています。が、三島食品の場合は原料の安定確保の観点からの参入で、全量を自社製品に使用しています。

スジアオノリの用途

スジアオノリは「青のり」に使われる藻類の中で、特に香り高い「香りの王様」と称されるそうですが、その磯の香りを特徴づけているのはDMS(ジメチルスルフィド=C2H6S)という成分です。コレ、実は海中の藻類やプランクトンが放出する悪臭成分で、また、面白いことに、このDMSは大気中に放出されると上空でエアゾル化し、なんと雲の発生に関与します。そのため、海から大気へ放出されるDMSが天気と深く関わっていていて、気象学の研究なんかされている方にはポピュラーな化学物質なのです。スジアオノリはこのDMSがちょうど絶妙に含まれているために非常に好ましい香りに感じるのです。DMSについては次の海苔#5アオサで少し解説します。

スジアオノリの年間生産量は毎年300トンほどで、用途としては、これを粉砕した「青粉」が和菓子に使われたり、前述した「のりしお味」のスナック菓子に使われたり、高級な「あおのり」として、時には姿のままで料理のトッピングに使われたりしています。消費量としては圧倒的にスナック菓子向けが多いのですが、近年は中食や外食業界でも盛んに使われはじめています。DMSは揮発性で、加熱すると色味も香りも弱くなるので、料理に使う場合は、調理後の仕上げに振りかけたり、乳製品と混ぜてペーストにしたり、フレッシュオイルを使った料理やサラダと合わせたりして利用されています。

コメント