シカと鹿。

鹿は「カ」です。「カ」の前に「シ」が付いた経緯は不明です。鹿の角を指す「支」を前に付けたのだとする説がありますが、ちょっと出来すぎな気もします。鹿の肉は「カノシシ」です。カモシカの名前も「カノシシ」から来ているという説があります。前述の罠で猟をされている私の知り合いの方は、「とにかくシカは肉質の固い部位が多くて、普通に焼くだけで食べれるところが少ない」と仰ります。鹿の「カ」は「かたい」という意味かもしれません。「ししかた(肉固)」から「しか」に変化したと空想してみると、如何にも日本語っぽい感じがして、なんだか正解のような気がします。

ちなみに鹿肉の味は最高です。

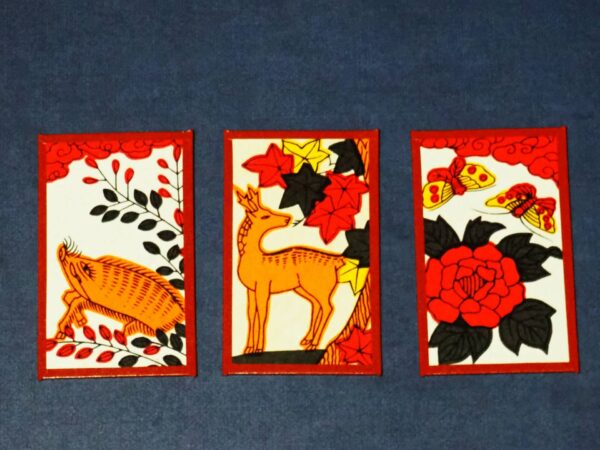

鹿は外来動物ではなく、人間がこの地に根を下ろす前から棲んでいました。原初の倭人にとって鹿は重要な食料でした。旧石器時代の古代人は、野生のゾウやウシ、そしてシカを主に狩って生活していたと考えられています。そう考えるとシカのカは「かり(狩)」のカなのかもしれません。アイヌ語でエゾシカは「ユク」ですが、元の意味は「獲物」だそうです。縄文時代になると野生のゾウやウシは姿を消し、かわりにイノシシが狩られるようになりますが、シカ(厳密にはシカの種類は変わっています)も狩られ続けました。縄文人は集落を短いサイクルで引越しさせて、土地の力の回復を待ってから旧地に戻るという休採地(もしくは休狩地)サイクルのような方法で食料を適正に管理していたようで、そのサイクルに含まれていた動物(哺乳類)がイノシシとシカだったようです。縄文人がこの2種のジビエを偏愛したために、本来「肉」を表す言葉である「シシ」だけでイノシシとシカを表すほどになりました。もともとは鳥獣を追い払う農具で日本庭園などでよく見られる添水(そうず)のことを「ししおどし」と呼びますが、これは「鹿威し」と書きます。「ししまい」も今は「獅子舞」ですが、もとは「鹿舞い」です。

やがて日本は獣肉食が禁忌となるわけですが、特に家畜を殺した獣肉が禁忌とされていました。生体武具である馬や、生体トラクターである牛を安易に食用に回させない意味で重要な教えです。牛馬の飼育に掛かるコストは相当ですから、飢饉が起こりがちな日本では時に過剰な負担だったわけです。その意味から、足の数が多い獣ほどより禁忌(哺乳類>鶏)とされ、また狩猟で得た獣肉はまあセーフとされました。田畑を守る上で頭数をコントロールしないと獣害を防ぐ手立てがなくなりますから、これも理に適った教えと言えます。つまりイノシシとシカは、動物性タンパク質を補う栄養剤、滋養強壮剤としての役割を担い続けたようです。

宗教的、社会的な観念から、屠殺目的の畜産が近代までなかった日本ですが、世界的な目線で考えても、どうやら家畜化できる動物というものはかなりイレギュラーな存在なようで、ほとんどの動物が家畜にできないようで、特に繁殖が難しいそうです。シカも家畜化できない動物ですが、例外的に寒帯のシカ、トナカイが家畜として人間と共存できるようです。トナカイは漢字で「馴鹿」と書きますが、これは「人に馴れる鹿」の意味です。「トナカイ」という言葉はアイヌ語なんですが、トナカイの生息地が北海道よりさらに北方の樺太北部以北であるために、アイヌの人々にとってもトナカイは外来語しかなく、その言葉の語源は現在も不明なんだそうです。

コメント