このお話は「鉛#1 なまり、青金、Pb、Lead」のつづきです。

鉛の素、方鉛鉱

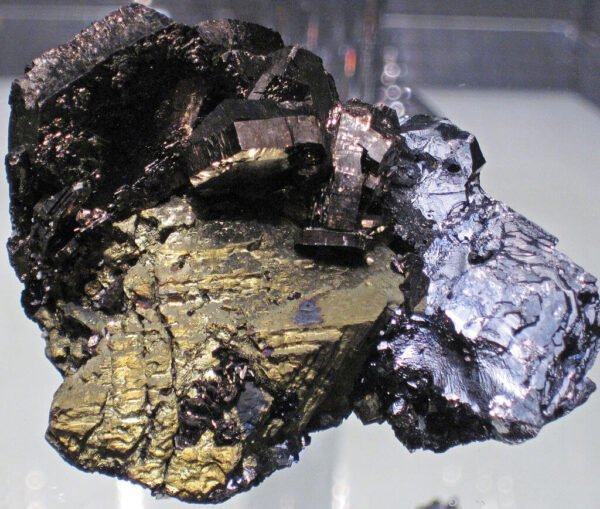

まず鉛は何から採れるかと言えば断然「方鉛鉱(PbS)」です。鉛の天然鉱物には、他にも白鉛鉱(PbCO₃ ) 、硫酸鉛鉱(PbSO₄)、紅鉛鉱(PbCrO₄)などがありますが、ポピュラーな鉱物は方鉛鉱です。方鉛鉱の英名はGalena(ガレナ)で、これはラテン語の「鉛の鉱石」という意味の言葉に由来しています。方鉛鉱には89%程度と非常に高い鉛が含有されていて、残りの約10%は硫黄ですので、大変に純度の高い鉱物で、資源として価値の高い鉱物です。さらに、そのほんの僅かな不純物の中には微量ですが、ほぼ必ず銀が含まれていて、銀の資源としても価値を持つ鉱物です(含有率は0.01%とかの単位ですが)。

方鉛鉱は山地にあって平地ではまず見つかりません。その理由は簡単で、比重が7.6と重いために土砂として動き(流れ)にくいからです。平地に堆積する石の比重などは、例えば石英は2.7、長石は2.6、雲母は2.8などで、砂鉄(磁鉄鉱)ですら5.2です。砂金ほどではないにせよ、風化や水流ではなかなか流されにくいです(砂金の比重は約18)。

また、方鉛鉱はモース硬度が2.5と、非常に柔らかい石です。モース硬度が2.5なんてのは、だいたい人間の指の爪の硬さと同じですから、石とは思えない柔かさです。また、柔らかいので力を加えても伸びたりつぶれたりして砕けにくく、粉末状になりにくい石です。また、砕けたとしても滑りが非常に悪くて、例えば、方鉛鉱の粉末を親指と人差指の間に挟んで滑らそうとしてもなかなか滑りません。

要するに、方鉛鉱を手に入れようとすれば山地に行くしかありません。そして、運良く鉱脈に当たることができれば、方鉛鉱は容易に発見できるでしょう。結晶体はギラギラとした強いメタリックな輝きを放つ立方体で、一見してかなりの格好良さです。そして手に持つとビックリするほど重いので、すぐにソレだとわかります。まあ、ここで載せているような高純度のモノはなかなか無いでしょうが。

方鉛鉱クッキング

ふるい分け

さて、運良く方鉛鉱を手に入れることができれば、その美しさに見惚れるのもいいですが、鉛を手に入れるためには次の段階に進みます。トンカチ片手に石の中からでなるべく方鉛鉱だけを選びながらどんどん砕いて、さらに石臼で粉々にしてしまいましょう。次に砕いた石の粉を洗って、いらない石と分けましょう。比較的簡単に選別できるとは思いますが、念のため砂金を探すように、パンニング皿や洗面器などに水を張って、粉末にした方鉛鉱を入れてゆすり回し、比重の差を使って方鉛鉱を選別しましょう。

選別が終わったら適当に乾かしておきましょう。

ロースト

乾燥が終わったら、次は方鉛鉱を焙焼します。焙焼とは何かと言うと、まあ、軽く炙る感じです。溶解してドロドロになるほどチンチンには熱しないという意味です。風味の落ちた緑茶を軽く炒って「焙じ」茶にするのと同じです。コーヒー豆を焙煎するのとも同じです。

「焙焼」も「焙煎」も「焙じ」も「ロースト」も、やることは基本的には同じです。キモというか、コツは決して焦がさないこと。そして焙じムラを作らないこと。そのために延々とかき混ぜてやりながら様子を観察して、火力を調節したりします。なかなか根気のいる仕事です。

もちろん現代ではお茶もコーヒーも、超が付く高級店か、一部の至高だか究極だかの食通人を除けば、手作業で焙じるなんてことはなく、機械化されています。それでもデリケートな作業なため、目や鼻や耳による人間の五感を使ったオペレーションが必要とされています。

炭焼きについて

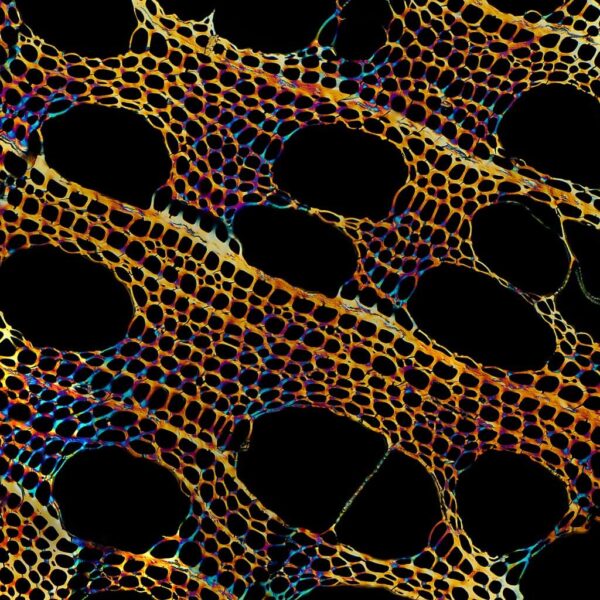

また、木材などからBBQなどに使う燃料の炭を作る工程も焙焼と言えます。こっちのほうが260℃~800℃の熱をしっかりと通すので「焙焼」の字面が醸すイメージに近いかもしてません。木材をただ燃やして完全に炭化させると、燃え尽きてただの灰燼となってしまいますが、酸素を遮断して焙焼することによって木材から水分と可燃性ガスが分離して抜けて、炭素分だけがスポンジ状に残ります。これが炭です。炭が他の焙煎と異なるのは、炭素分だけを残留させるのが目的であるために、水分や旨味、香りの素である成分も可燃性ガスとして抜け切って全然構わないので、揺すったり混ぜたりしません。むしろできるだけ動かさずにしっかりと焼き固められた炭が上等とされます。これは炭に求められる性能が「多孔質」であるからです。

すべての物質は酸化する際に熱を放出します。例えば、鉄が錆びる(酸化する)際にも発熱しています。だからスチールウールの端にライターで火をつけてやると紙が燃えるように延焼します。木材の炭素分だけが残ってガラス質に硬化した炭は、極めて多孔質なスッカスカな物質で、スチールウールなんかとは比較にならない巨大な表面積を持っていますから、燃やすとかなりの高温で酸化します。また、炭素が酸化するだけですので、燃えてできるのは二酸化炭素だけです。煙も炎も出ずに、灰もほとんど残りません。

焙焼

さて、実際に方鉛鉱を焙焼する方法は、初期の段階においては、砕いて広げた方鉛鉱の上で木を燃やすとかだったようで、実にシンプルなものでした。例えば日本には伝統的な家屋に囲炉裏や火鉢がありますが、そこでは薪や炭などの燃料を、多量の灰を敷き詰めた「灰床」の上に置いて焚きます。これと同様に、粉末にした方鉛鉱を火床にしてその上で焚き火をしたというわけです。

実際にこの「方鉛鉱床」は焚き火と相性が良く、焚き火で方鉛鉱が炙られはじめると硫黄分の酸化反応が始まるのですが、その際に発火します。つまり、火床が火種にもなるので上にある焚き火もさらに良く燃えます。酸素の消費が激しいはずですから、燃焼を順調に行うためには、ウチワで扇ぐとか、フイゴで風を送るとかしてやって、酸素が足りるようにします。そして当然ながら、方鉛鉱をこまめに根気よく混ぜ返し続けます。全体が鎮火したら焙焼は完成です。この焙焼により、

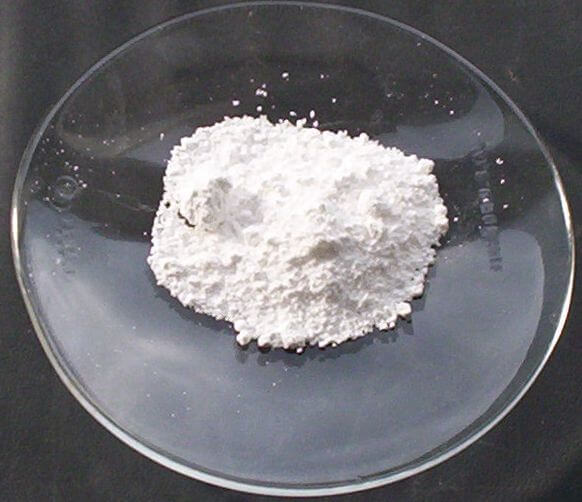

PbS+2O₂→PbSO₄

の化学反応が起こり、薄ねずみ色の粉末は真っ白な硫酸鉛(II)(PbSO₄)になります。実際には焚き火に使う薪の不純物や燃え残りで真っ白にはなりません。真っ白にしたければ炭を使って焙焼しましょう。

さて、この硫酸鉛(II)に、さらに方鉛鉱を追加します。つまり「追い方鉛鉱」をしてもう一度、焙焼(酸化)を繰り返してやると、

PbSO₄+PbS→2Pb+2SO₂

の化学反応がおこります。方鉛鉱に含まれていた硫黄分は二酸化硫黄となって気化してしまい、あら不思議、純白の粉から金属鉛が現れます。

実際には、方鉛鉱を直火で下から炙ってやれば、この二段階の反応が瞬間的に進んで、ドロっと溶けて金属鉛となります。

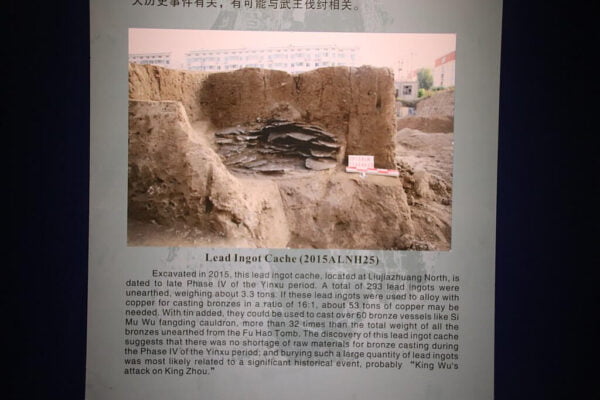

これが古代でも容易だった鉛の錬成です。3分クッキングとはいかないまでも、かなりシンプルな工程で特別な設備も装置もいらず、実にお手軽です。この容易さこそが人類にとって鉛が最も付き合いの長い金属のひとつである最大の所以でもあります。また、方鉛鉱は平地にはなく、山地に広く分布する鉱物です。この点は、実は木材にも同じことが言えて、樹木は平地には少なく、山地に多く自生しています。5000年前のイランあたりでは、古の山の民が方鉛鉱を砕いた火床で夜な夜な暖を取りながら、貯まった鉛をメソポタミアに向かう商隊に売っては小遣い稼ぎをしていたのかもしれません。

次は、金属鉛を得るかわりに空気中に消えていった硫黄分について、少しお話します。

参考文献:

非鉄金属研究会 (著) 山口 英一 (監修) 「トコトンやさしい非鉄金属の本」

西山 孝 「元素のふるさと図鑑」

齋藤 勝裕 「へんな金属 すごい金属」

青木 正博 「鉱物・岩石入門」

住友金属テクノロジー 「金属の素顔にせまる」

佐々木 稔 「鉄と銅の生産の歴史―金・銀・鉛も含めて」

杉田 清 「炉の歴史物語―省エネルギー・環境対策の発展に学ぶ」

参考ウェブサイト:

Wikipedia、You Tube、コトバンク、日本電気硝子、村上 隆「古代の金・銀精錬を考える」、www.toishi.info「昔の日本での金属の呼び名、俗称について」、Online Etymology Dictionary、Nature Chemistry「Lead between the lines」、東京文化財研究所「臨海環境における丹塗りの変色に関する研究」、911 Metallurgist「Roasting Galena Concentrate with Lime」、沢本八衛・杉浦猛雄「硫化鉛鉱の酸化焙焼に関する研究(第1報)」、薬品戸棚「鉛」、大沢直「ベーシック・サイエンス・シリーズ〈第21回 鉛〉」、北の細道「鉱床と鉱石の特徴」、錬金術の館「鉛製錬」、など。

画像元サイト:

Wikimedia Commons。

コメント