ヒトエグサ

一重草

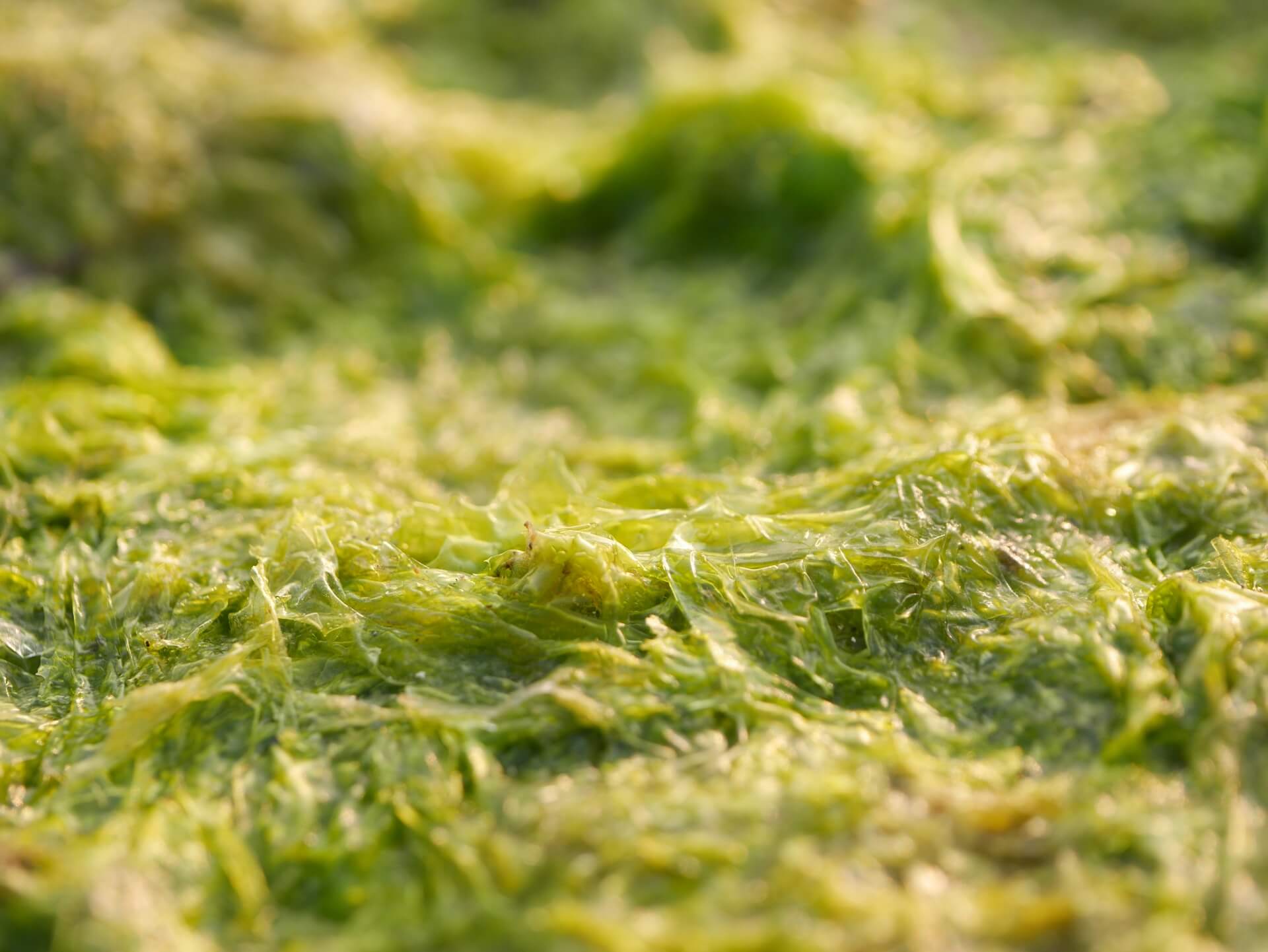

沖縄では「アーサ」の名で知られる「ヒトエグサ」は、アオサ類の中で、最も食材に適した緑藻です。ヒトエグサは、その名前「一重藻」が表す通り、二層の膜構造を採る事の多いアオサ類の中で、細胞が一層のシート状に並んでいるマイナー種です。そのため他のアオサより薄く柔らかい特徴があります。

しかし、シングルシートと言ってもアオサ類の膜構造は、サルーシン(Thallusin)という海産性のバクテリアが産生する物質の働きによって、セルロース微繊維とヘミセルロース、ペクチンなどの多糖類が複雑に絡み合った、高い機械的強度を持っています。そのため柔らかいくせに長時間煮込んでもグズグズになりにくく、また熱溶解しにくいので「かさ」も減りにくく、佃煮の材料に使われることが非常に多い海藻です。スーパーの店に並んでいる「海苔の佃煮」の「海苔」の正体の多くは、実はヒトエグサです。

板海苔用に養殖されているスサビノリは、葉状体が硬い紅藻で、ドロドロのミンチに砕いてから和紙のように漉いて、丁度よい噛み応えになります。これを佃煮に使うとなると、粉砕が前提となるのでペーストに近い佃煮になります。ヒトエグサだと葉状体をそのまま使えるので、あのスッと箸で持ち上げられる塊感とネットリ感、フワッと柔らかいクセに海苔の噛み応えのある、あの「海苔の佃煮」ができるわけです。

ヒトエグサは三重、瀬戸内、高知、沖縄などの河川水の影響のある、波の穏やかな、浅い入江などで養殖されています。漁師さんは収穫後、丹念に洗浄して、シッカリ乾燥させてから出荷しているのですが、そのほとんどが佃煮工場に納品されています。まあ、お土産品としてご当地チップスなどに加工される場合もありますが。

ちなみに、ウェールズ名物のラーヴァーブレッド(Laver bread)に使われる海藻はLaverとGreen laberですが、Laverは葉状体が一重膜の紅藻で、Green laberはヒトエグサです。これをピュレ状になるまで煮詰めたのがラーヴァーブレッドで、朝食に欠かせない「ウェールズのキャビア」ですが、海苔の佃煮の親戚のようなものと言っていいと思います。

沖縄と三重

ただし、最も日常の食卓にヒトエグサが馴染んでいるのが沖縄では、最初に写真で紹介したアーサ汁のようにワカメ(褐藻)のような「汎用海藻」的な使われ方がされています。実際、味噌汁などのスープに入れても、サラダに入れてもヒトエグサは美味しくいただくことができます。ワカメと比較してヒトエグサが明らかに劣っている点は、グラム単価はほぼ倍額という、その価格でしかありません。しかし、一食で山盛り摂取する素材でもないので、実際にはどちらを使ったところであまりコスト的には大差はなく、熱溶解しにくい点などを考えると、ワカメより使い勝手がいい場合もあります。

ヒトエグサが歴史的に利用されていた地域として、沖縄以外では三重県の伊勢志摩(南勢)地方があります。伊勢志摩でも沖縄ほどではないですが、細かく刻んでご飯に混ぜ込んだり、卵液に混ぜて卵焼きにしたりと、海苔の代用的に、多様に使われています。ですが、地元の消費量などは生産量的にはノイズ程度で、収穫されるほぼ100%が佃煮になっている感じです。

なぜなら、日本のヒトエグサの生産量の9割以上を伊勢志摩と沖縄の両地方で占めていて、中でも伊勢志摩が生産量の6割以上という大量のヒトエグサを生産しているからです。その最大の理由は、三重大学水産学部(今の生物資源学部)藻類学研究室の喜田教授らがヒトエグサの養殖方法を開発し、その後三重県水産試験場が中心となって養殖技術を実用化し、普及させたからです。つまり、三重県はヒトエグサ養殖の本場なのです。

呼び名が定まらない。

ややこしいことにこのヒトエグサは、「あおさのり(石蓴海苔)」とも呼ばれています。ヒトエグサを板海苔に加工して食べる地方もありますし、たしかに海苔(アマノリ)と似た使われ方をすることもあります。また、ヒトエグサは、温暖な海水温を好むアオサ類の中では珍しく、水温の低い冬から春に旬を迎えます。アオサ類の中では、色々と海苔に近い印象のある海藻であることも確かです。しかし、この「あおさのり」という通り名が略されて「あおさ」と呼ばれることもままあります。このような混線した呼称が世間のアオサ類の認知を間違いなく混乱させています。

ヒトエグサの栄養

ヒトエグサの栄養的な特徴は何でしょうか?試しにワカメと成分を比較してみますが、この二つの海藻は見た目以上に全く別の種類であることがよくわかります。ヒトエグサは、特に食物繊維とタンパク質が豊富なのが特徴で、ワカメは低カロリーでビタミンKやヨウ素の含有量が高い海藻だと言えます。

| 成分(100gあたり) | ヒトエグサ | ワカメ |

|---|---|---|

| エネルギー | 172 kcal [2] | 24 kcal [6] |

| タンパク質 | 16.6 g [2] | 1.9 g [6] |

| 脂質 | 1 g [2] | 0.2 g [6] |

| 炭水化物 | 46.3 g [2] | 5.6 g [6] |

| 食物繊維 | 44.2 g [2] | 3.6 g [8] |

| カルシウム | 184 mg [2] | 100 mg [8] |

| マグネシウム | 176 mg [2] | 110 mg [8] |

| 鉄 | 0.68 mg [2] | 0.7 mg [8] |

| ビタミンA | 142 μg [2] | 79 μg [8] |

| ビタミンK | 2.8 μg [2] | 140 μg [8] |

| ビタミンC | 7.6 mg [2] | 15 mg [8] |

| ナトリウム | 900 mg [2] | 1,500 mg [10] |

アオサ類の中でヒトエグサに特徴的な成分は「ラムナン(ラムナン硫酸)」です。このラムナンは緑藻の細胞壁、特にその接合部に含まれる水溶性食物繊維なのですが、葉状体を保護し、構造を安定させています。ヒトエグサはラムナンの含有量が突出して多く、ヒトエグサに豊富に含まれる食物繊維の約50%がラムナンです。ヒトエグサを触ると他のアオサ類よりヌルっとしているのは、このラムナンによってゲル状の粘性を持つ層が形成されているからです。逆に言えば、このラムナン層があるからこそヒトエグサは二重膜構造を採らないわけです。

このラムナンについては、三重県四日市の江南化工がヒトエグサから抽出して粉末化した製品をBtoB販売していて、三重大学などと産学連携して機能性食品、もしくは医薬品のベース素材として利用するための学術研究を進めています。ラムナンを接種した場合、抗血液凝固作用、抗ウイルス作用、血管内皮細胞に対する抗炎症作用がある、などの論文がすでに発表されています。また、便秘の改善、血糖値上昇抑制作用、コレステロール低下作用、抗肥満作用などの効果も期待されていて、今後の進展が注目されています。いずれ遠くない内にドラッグストアのサプリの棚にラムナンが並ぶことでしょう。

フコイダン

ワカメや昆布といった褐藻類にも、このラムナンに相当する「フコイダン」という食物繊維(硫酸化多糖類)があります。こちらは1913年には発見されていた物質で、1970年代以降の栄養補助食品ブームに乗ってすでに研究がかなり進んでいて、抗腫瘍作用、抗血液凝固作用など多くの生体調整作用が判明しています。複数のメーカーからサプリも発売されています。ですが、フコイダンに関する研究論文については、実は、培養細胞または実験動物を使った基礎研究ばかりで、人間に対する臨床的な研究成果はほとんど発表されていません。フコイダンの社会的な認知が今イチ進んでいない原因はこのためです。

ラムナンは私達の健康にとって非常に価値のある物質で、恐らくこの先非常に多くの効能が見つかるでしょう。サプリとして商品化される未来も用意に想像できるのですが、フコイダンと似た物質であるために、臨床的なエビデンスを得るのは難しいのかもしれず、そうなるとヒットを飛ばしたりブームを起こしたりはできないかもしれません。

とりあえず、ラムナンの含有量が最も高い緑藻はヒトエグサ(乾燥重量比約4〜6%)で、フコイダンが最も豊富な褐藻は沖縄モズク(乾燥重量比約8〜10%)です。フコイダンの臨床データこそ無いものの、沖縄モズクは健康食品として高い知名度と人気を誇ります。だとすれば今後、ヒトエグサが機能性食材としてクローズアップされることも間違いないように思えます。

参考文献

能登谷 正浩 「アオサの利用と環境修復 改訂版」

能登谷 正浩 「海藻利用への基礎研究: その課題と展望 (シリーズ応用藻類学の発展 1)」

参考サイト

Wikipedia、weblio、コトバンク、山本山、江南化工株式会社、江南化工株式会社ヘルスケア事業部、ラムナン研究所、鈴鹿医療科学大学2025年6月23日、山本博文 ヒトエグサ養殖におけるサルーシンの活用、一般財団法人海苔増殖振興会、理研ビタミン株式会社、美味しいイギリス料理、Essential Welsh eats、など。

画像、動画元サイト

写真AC、YouTube伝七ステーション、YouTube【耽美 下村】下村邦和の食彩録、YouTube沖縄ニュースOTV、YouTubeきほくらし 紀北町暮らしナビ、など。

コメント